「今日はちゃんと宿題をしたらアイスね!」「100点取ったらSwitchの時間を30分延ばすよ」

こんなふうに“ごほうび”で子どものやる気を引き出した経験、きっとどの家庭にもありますよね。

目の前の行動を引き出すには、わかりやすく即効性のある方法です。

しかし一方で、「ごほうびがないとやらない子になってしまった」「ごほうびの内容がエスカレートして困っている」という声もよく聞かれます。

親としては、「どうすればやる気を保てるのか」「そもそもごほうびって使っていいの?」というモヤモヤを抱える場面も多いのではないでしょうか。

この記事では、ごほうびが子どもに与える影響、そして上手に使ってモチベーションを育てるためのコツを、教育心理学や教育経済学の考えも交えて紹介します。

後半では、わが家の“うまくいった(いかなかった)”実例もご紹介しています。

↓↓要約動画(2分51秒)↓↓

ごほうびはなぜ効くのか?「外発的動機づけ」の力

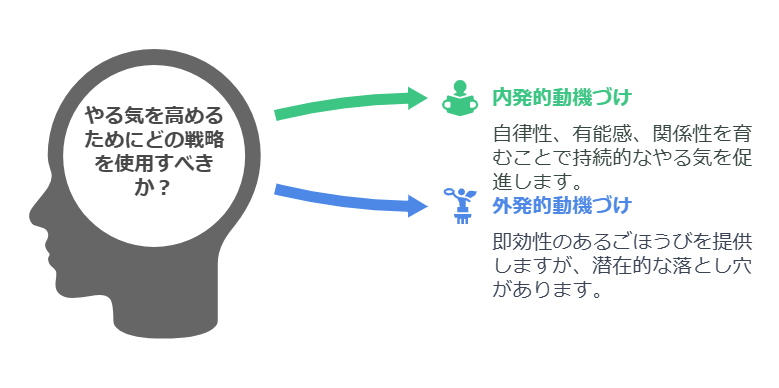

やる気の仕組みを理解するうえで欠かせないのが、「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」という考え方です。

内発的動機づけとは、「面白そうだからやってみたい」「もっと知りたいからやる」といった、自分の内側から生まれるやる気。

反対に外発的動機づけは、「ごほうびがもらえる」「怒られたくない」といった、外からの刺激で動くやる気です。

心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した「自己決定理論」によれば、人間のやる気を持続させるには、「自分で選びたい(自律性)」「できると感じたい(有能感)」「人とつながりたい(関係性)」といった欲求が満たされることが大切とされています。

特に小さな子どもにとっては、ごほうびによる外発的動機づけがわかりやすく、即効性もあります。たとえば、「10分Scratchに触ったらシールを1枚」などのごほうびは、「やってみようかな」というきっかけになります。

ただし、ここに落とし穴もあります。

「アンダーマイニング効果」に要注意

もともと楽しんでいたことに報酬を与えると、その報酬がなくなったときにやる気まで失われる― この現象は「アンダーマイニング効果」と呼ばれています。

デシの有名な実験では、大学生にパズルを解かせるという課題を与え、途中から報酬を与えるようにしました。すると、報酬を受け取ったグループは、報酬がなくなった後には興味を失い、取り組み時間が大幅に減少したのです。

このことからも、ごほうびは強力なツールである一方、「やる意味」がごほうびだけになってしまうと、本来の目的が見失われてしまうことが分かります。

ごほうびでやりがちなNG例

効果的なごほうび活用のためには、ありがちなNGパターンを知っておくことも重要です。

-

物で釣るようなごほうび

「Switch買ってあげるからテスト頑張って」など、モノを与えるごほうびは、一時的に強い動機づけになりますが、続かないどころかエスカレートしがちです。 -

毎回条件反射のように与える

宿題をしたら毎回シール、言われたことを守ったら毎回アイス…と「やったら必ずもらえる」が常態化すると、ごほうびが前提になり、自主性が失われます。 -

比較を伴うごほうび

「○○ちゃんより成績がよかったら買ってあげる」など、他者との比較が絡むと、健全な競争ではなく、自己肯定感の低下や嫉妬につながることもあります。

上手なごほうびの与え方5つのコツ

では、どのようにごほうびを使えば、子どものモチベーションを支えることができるのでしょうか?ポイントは“あくまで一時的なサポート”として活用することです。

-

ごほうびは「成長」に紐づける

ごほうびの基準は、「結果」ではなく「過程」に。たとえば「10分集中して問題を解いたらOK」など、努力に焦点を当てたごほうびが有効です。 -

「頑張った過程」に注目する

「100点取れてえらいね」よりも「毎日コツコツ復習してたからだね」と声をかけると、努力すること自体の価値が伝わります。 -

段階的にステップアップする

最初は目に見えるごほうびでもOKですが、徐々に「親の言葉」「満足感」など、内発的動機にシフトさせていくのが理想です。 -

親の共感や一緒に喜ぶ時間も“ごほうび”に

「一緒にYouTube見ようか」「ママとゲーム10分やろう」は、物ではないごほうびとして非常に効果的です。 -

ごほうびから“卒業”する意識も持つ

「次はごほうびなしでもできたらすごいね」と、少しずつ“自分の意思でやる”方向に導いていきましょう。

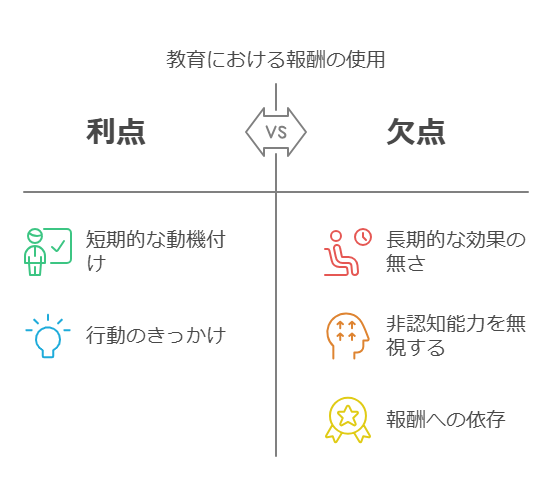

教育経済学から見るごほうびの効果:中室牧子教授の指摘

慶應義塾大学の中室牧子教授は、著書 『学力の経済学』の中で、「ごほうびは行動変容のトリガーとして短期的には効果がある」と述べています。たとえば「勉強したらスタンプがもらえる」といった仕組みは、行動のきっかけにはなるのです。

しかし、中室教授は同時に「ごほうびだけに頼る教育では、将来的な成果にはつながりにくい」とも指摘しています。長期的に重要なのは、自己コントロールや粘り強さといった“非認知能力”。これらはテストでは測れませんが、将来の成功と強く関係する力だと言われています。

つまり、ごほうびは「きっかけ」としては使えるけれど、それだけでは足りないということです。

我が家の実例:YouTube=学習時間?ルールはあるけど…

ちなみに、わが家にも「ごほうびルール」はあります。たとえば中学2年の長男には「YouTubeを見る時間=勉強時間」という本人提案のルールがあるのですが、正直あまり守られていません(笑)。

ただこのルール設定、本人が「自分で決めた」というプロセスが大事だったと感じています。親が決めたルールよりも、自分で納得して決めたルールの方が守ろうという気持ちが生まれる。これは先ほどの「自己決定理論」の“自律性”にも通じます。

子ども自身が納得して動けるように、親は「環境」と「きっかけ」を整える役に徹することが、モチベーションの土台づくりにつながっているのかもしれません。

ごほうびに頼らない“内なるやる気”を育てるには?

「やらされる勉強」ではなく、「自分からやりたい!」を育てるには、学習そのものに興味を持てる仕掛けが大切です。

そこで注目したいのが、ワンダーボックスです。

この教材は、好奇心を引き出す仕組みが随所に仕込まれており、「もっとやってみたい!」という気持ちを自然と引き出してくれます。アプリ×キットの両方を使った体験型教材なので、「ごほうびがないとやらない」という状況から、脱却したいご家庭にぴったり。

話題のSTEAM・プログラミング教育教材なら【ワンダーボックス】 ![]()

「Scratchが楽しい」その気持ちを学びにつなげる方法

「10分Scratchをやったらごほうび」──そんな入り口も、悪くはありません。でも、Scratch自体が“楽しいから続けたい”に変わったら、親も子もラクになりますよね。

Codeland(コードランド)は、そんなScratch好きの子にぴったりな、オンラインマンツーマンプログラミングスクール。一人ひとりの個性やペースに合わせてカリキュラムを組んでくれるから、「できた!」という小さな成功体験が、やる気の火を絶やさず灯し続けてくれます。

無料体験もあるので、「うちの子に合うかな?」と気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

↓↓ Codelandリンク↓↓

まとめ:ごほうびは“魔法”ではないけど“道具”にはなる

ごほうびは、子どもにとってわかりやすいモチベーションのきっかけになります。でも、目的を見失うような与え方をすると、むしろ自発的なやる気を削ぐ結果にもなりかねません。

だからこそ、親が意識したいのは、「今の行動がどんな成長につながっているか」を伝えること。そして、「ごほうびがなくてもやってみよう」と思える環境を、少しずつ一緒に整えていくことです。

親の言葉、共感、信頼―それも立派なごほうびです。ごほうびを“卒業”することがゴールではなく、「自分で動きたい!」と思える力を育てるための“道具”として、上手に使っていきたいですね。

あわせて読みたい①:①AIが使える子と使われる子:学校が教えてくれない未来格差の話(動機づけ × 教育格差) あわせて読みたい②:みんなやってる?習い事トレンドに惑わされないために(親の判断力テーマ)

コメント