はじめに:気づいたら、社会の常識が変わっていた

「最近、仕事ができる人ってみんな ChatGPT 使ってない?」

「エクセル作業も、提案書も、AIで下書きして時短してる…」

こんな話を耳にする機会が増えていませんか?

日々の生活の中でも、生成AIの話題を目にしたり、周囲が使っていたりすることが増え、その存在感がどんどん大きくなっていることを実感しています。

でも、ふと考えると…

「この流れ、学校教育にまったく反映されていないのでは?」という強烈な違和感にぶつかります。

↓↓ 要約動画(2分14秒)↓↓

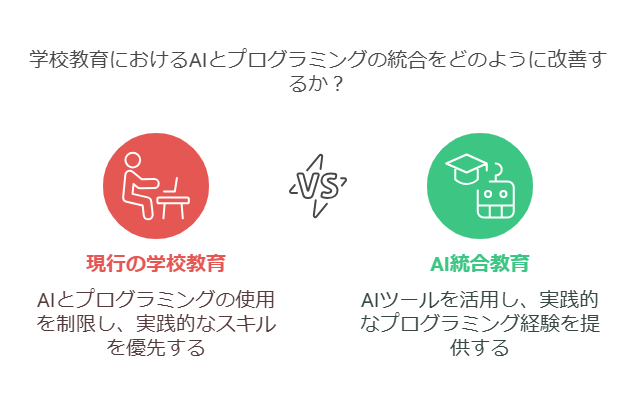

実社会はAI時代、でも学校では“禁止”される現実

今や大人の現場では当たり前のように使われる生成AI(ChatGPT、GitHub Copilotなど)。

たとえば・・・

- コードの自動生成(Copilot)で、エンジニアの作業時間が3分の1に

- 文章構成や要約(ChatGPT)で、資料作成が時短

-

アイデア出し、スクリプト、リライト・・・どんな職種でもAIがサポート

こうした「AIを使える人」が生産性を何倍にも高める世界に、すでに突入しています。

一方、子どもたちが学ぶ学校ではどうでしょう?

つまり、現実社会との乖離があまりにも大きいのです。

私の夫は地方公務員ですが、公務でも生成AIの使用が始まっており、夫いわく”昔は議事録作成くらいだったけど、今は企画書や予算説明資料、議員対応資料までカバーできている”とのこと。AI利用による空き時間で現場確認や市民対応(対面でのコミュニケーション)ができ、市民満足度が上がったそうです。

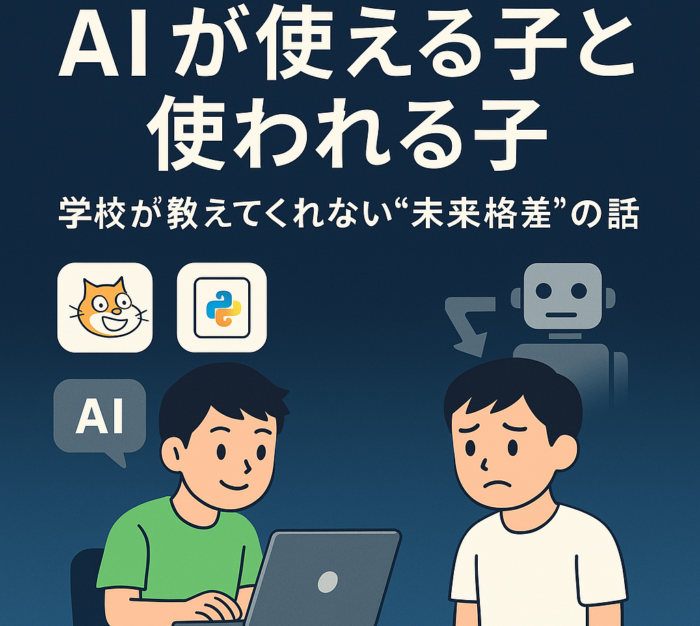

このままだと生まれる“未来格差”──使える子と、使われる子

私が本当に怖いと思っているのは、「AIを使える子」と「AIに使われる子」という二極化が、教育の段階から始まってしまうことです。

- AIを“道具”として使える子 ⇒ 生産性・創造力が高く、どの仕事でも重宝される

-

AIを“ブラックボックス”だと思う子 ⇒使われる側、または仕事を奪われる側へ

ここで重要なのは、その分かれ道は中学や高校ではなく、もっと早い段階にあるということ。

子供のころからプログラミング的思考やAIとの対話に触れている子は、AIを使って“自分の頭で考え続ける”力を自然に育んでいきます。

一方、触れないまま育つと「AIってよくわからないし怖い」となり、一生“受け身の情報消費者”で終わる危険性もあるんです。

あわせて読みたい:ChatGPTを使う子 vs 使わない子:未来の差はここで決まる

(生成AIを使えるか使えないかで問題解決力・思考力に差が生まれ、将来の収入にも影響が出そう)

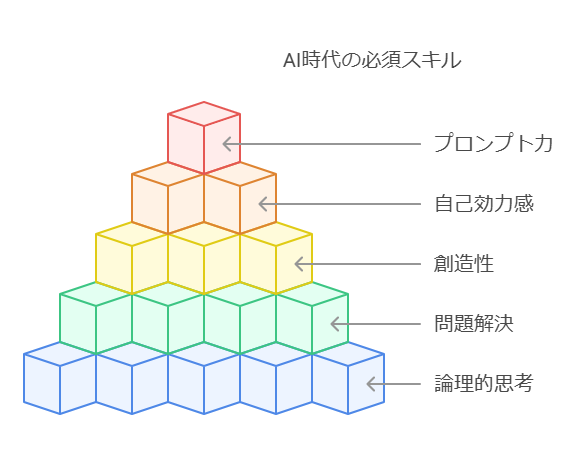

プログラミング教育の本当の価値:非認知能力+AI活用力

プログラミングを学ぶこと自体が将来のIT職につながるだけでなく、もっと本質的には以下のような“数値化できない力”を育てます。

- 論理的思考力:手順や因果関係を考える

- 問題解決力:バグの原因を特定し、試行錯誤する

- 創造力:ゼロから何かをつくる喜び

- 自己効力感:「できた!」という体験が自信に

-

プロンプト力:AIにどう“聞くか”という問いの質

これらは、まさにAI時代に最も重要なスキルセット。

しかも、英語や算数と違って、学校で評価されないからこそ「家庭での判断」がすべてなのです。

(目に見えないしテストもないから軽視されがちだけど、社会に出たら最も重要そう)

あわせて読みたい:プログラミング教育って高いけど…実は「見えない力」も育ててくれるんです!

データで見る:プログラミング教育の投資対効果

以下は、教育費と将来の平均年収を比較したイメージ図です:

| 習い事 | 年間教育費(平均) | 将来の年収(目安) |

|---|---|---|

| 英語教室 | 約10万円 | 約500万円 |

| 学習塾(算数) | 約18万円 | 約550万円 |

| プログラミング | 約12万円 | 約700〜1000万円以上 |

年間教育費は学習塾より低い一方で、将来の年収は学習塾より多く、プログラミング学習はコスパがよいですね。

※ 出典:

・国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査結果」(日本の平均年収:約458万円)

・求人ボックス:SEの年収データ(約600万円)

・求人ボックス:データベースエンジニアの年収(約800〜1000万円以上)

親にしかできない、教育のアップデート

文部科学省が教育カリキュラムを変えるには時間がかかります。

でも、子どもの成長は待ってくれません。

だからこそ、今の“教育のズレ”に気づいている親こそが、その差を埋められる存在なんです。

こんな小さな一歩でも、「AIは使っていいんだ」「自分で作れるんだ」という感覚を育てることができます。子供ながら0から1を作る姿勢・・・かっこいいですね!

私の夫(地方公務員)もChatGPTを使ってわからない法律や条例を解説してもらっており、とても生産性が上がったと喜んでいました。

生成AIが普段使い出来たら年齢に関係なく”できる人間”になれそうですね。

↑将来はこうやって子ども✕生成AIで一人学習が進みそう。

まとめ:10年後に“武器”を持っている子にするには?

子どもが大人になる頃、生成AIはさらに進化し、今とは比べものにならない速度で仕事が変わっているでしょう。

そのとき、武器を持っている子と、何も持たずAIに使われるだけの子──

その違いは、「小学生のうちに、どう触れたか」で決まるかもしれません。

学校が教えてくれないことだからこそ、

親が気づいて一歩踏み出すことが、未来の格差を埋める大きな鍵になるのです。

未来格差に備えるために、今できる選択

未来の社会では、「AIを使いこなす力」が当たり前のスキルになります。

その土台を子ども時代から育てるなら、プログラミング教育が非常に効果的です。

特におすすめなのが、

✅ QUREOプログラミング教室

✅ ITeens Lab(アイティーンズラボ)

どちらも、子どもたちが「楽しみながら」プログラミング的思考やAIリテラシーを身につけられるカリキュラムを用意しています。

たとえばQUREOプログラミング教室では、人気ゲーム風の教材を使いながら、自分でキャラクターを動かしたり、ストーリーを作ったりと、自然な形でプログラミングスキルを吸収できます。

また、ITeens Labは、全国どこからでも参加できるオンラインITスクール。

AI・プログラミング・動画制作など、これからの社会に必要なスキルをトータルで学べるのが特徴。

親が手を打てる今だからこそ、未来への一歩を。

少しでも興味があれば、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください!

教室数3,000以上!自宅の近くでプログラミングが学べる「QUREOプログラミング教室」 ![]()

↓↓ ITeens Labの紹介リンク↓↓

コメント