親世代の常識が通じない時代へ

「理系は就職に強い」「ブルーカラーは大変そう」「文系は手に職がなくて不安」

そんな価値観で私たち親世代は育ってきました。実際、就職氷河期を経験した人は、「文系で仕事がない」「理系でも潰しがきかない」など、それぞれに苦い思いをしてきた人も多いでしょう。

しかし、今の子どもたちが大人になる10年後、20年後は、そんな『文系・理系』や『職種』の線引きが意味をなさなくなっていく時代です。

AI・IoT・ロボット技術の進展で、あらゆる仕事が「デジタル」と切り離せなくなっています。つまり、子どもたちがホワイトカラーでもブルーカラーでも、『ITを使えるかどうか』が重要な時代がやってくるのです。

↓↓要約動画(2分4秒)↓↓

プログラミング教育=ITエリート育成ではない

「うちの子は文系だから…」「パソコン苦手だから…」

そんな理由でプログラミング教育を遠ざけてしまうのは、実はとてももったいないことです。

文部科学省が小学校でプログラミング教育を必修化した理由は、エンジニアを増やすためではありません。

その理由は、「プログラミング的思考」を育てるため。

つまり、目的達成するために、”何をどう順序立てて考えるか”や”自分の操作がどう反映されるか”…このような『論理的な考え方』を、ゲーム感覚で身につけさせるのが目的なのです。

Scratchなどのビジュアル言語は、コードを書けなくても、子どもが自然に「思考の順番」や「原因と結果」の仕組みを学べるように設計されています。

私も大学は私立文系(英文学専攻)のド文系ですが、複雑化する日常を過ごすうえで、物事を順序立てて考えることは非常に重要だと思いますし、そこに文系理系の壁は感じません。

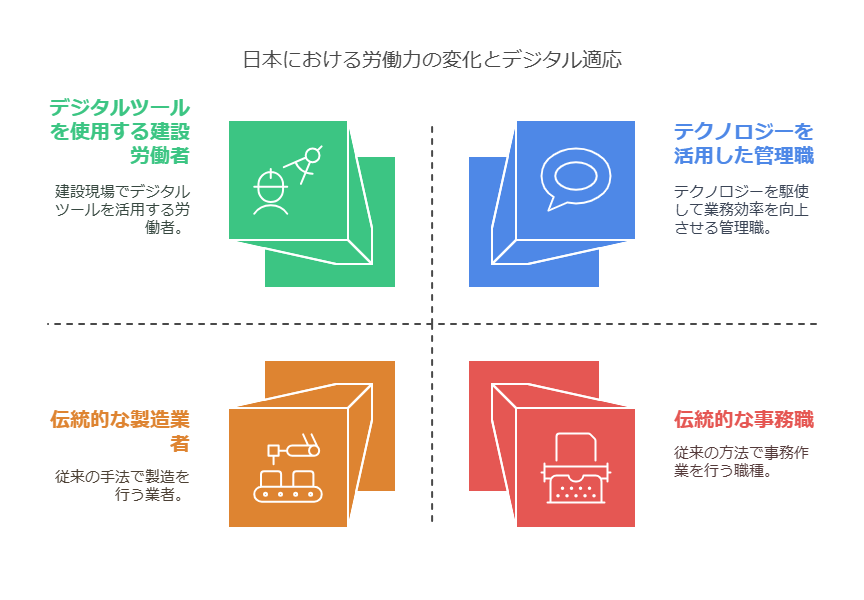

ホワイトもブルーも、『ITを使う力』が問われる時代

従来、「ITを使う仕事=ホワイトカラー」というイメージが強かったかもしれませんが、それはすでに時代遅れになりつつあります。

実は今、建設業・農業・運送業・介護現場といった『現場職』の方が、デジタル導入のスピードを求められているのです。

-

建設業:ドローンでの測量、BIM(建築情報モデリング)、遠隔操作機器

-

農業:センサーを使った水やり管理、気候データ分析

-

運送業:ルート最適化のアルゴリズム、自動仕分けロボット

-

介護現場:介護記録の電子化、見守りセンサーの活用

これらの仕事は、一見「体を動かす職業」ですが、その裏でITリテラシーが高い人材が重宝されるようになっています。

「人手不足に悩む現場ほど、IT活用の余地が大きい」

それが今、日本で起きているリアルな現実です。

なぜ今、「ITを軸にした学び」が必要なのか?

日本では、少子高齢化と人手不足が急速に進行しています。

帝国データバンクの調査によれば、2024年時点で企業の約50%が「正社員不足」を訴えています。

人手不足が深刻な業界には、介護・運送・建設・製造といった、いわゆるブルーカラー職が並びます。しかし、それらの業界も今やデジタル技術なしでは成り立たなくなってきています。

一方、ホワイトカラー職でもAIや自動化の進展により、「人間にしかできない領域」が再定義されつつあります。

つまり、ホワイトでもブルーでも、『ITが使えること』が前提になる時代。

文部科学省もこの変化を見据え、小学校でのプログラミング教育を必修化。エンジニア育成ではなく、「考える力」「手順を組み立てる力」「論理的に原因と結果を結びつける力」を育てることを目的にしています。

『時間を使われる人』から、『時間を味方にする人』へ

ここで少し視点を変えてみましょう。

プログラミング教育とは、単に技術を教えるのではなく、レバレッジの感覚を育てる教育でもあります。

たとえば、あなたが家計簿をつけるとき、毎月手作業でエクセルを開いて電卓を叩くとします。

それが10年続いたら、どれだけの時間になるでしょうか?

一方で、Googleスプレッドシートと自動入力を組み合わせて、「一度設定したら毎月自動で集計される」仕組みを作れたら—それだけで『自分の時間』を味方につけたことになります。

これと同じことが、子どもの将来の仕事にも起きてくる。

-

プログラミング的思考を持つ子 ⇒ 面倒な作業を自動化・仕組み化

-

思考の型を持たない子 ⇒ 毎日手作業、時間を奪われ続ける

これはまるで、投資で“お金に働かせる”かどうかの違いにも似ています。

プログラミングは、時間を自分に働かせる『チート的スキル』。

だからこそ、教育の段階で知っているor知らないの差が、将来の働き方に直結するのです。

関連記事⇒AIが使える子と使われる子:学校が教えてくれない“未来格差”の話

国が進める「職種を越えるリスキリング」の流れ

実際、政府も「職種を越えた人材移動」を強化しようとしています。

2024年2月、岸田政権はブルーカラーへの人材移動を円滑にするため、スキル標準の整備と転職支援策を打ち出しました。

ホワイトカラー職でリストラや再編が進む中、介護・物流・建設・製造といった業界では人手不足が深刻です。そこに向けて、人材を「IT+現場力」で動かすことを想定しているのです。

つまり、子どもたちが将来どんな仕事に就くとしても、「現場職にもデジタル」「デスクワークにも仕組み化」という2軸の考え方が必要になってくる、というわけです。

私も自分の子どもにはいろいろな場所で輝ける人材になってほしいと思います!

親にできることは「選択肢をへらさない教育」

「うちの子は文系だから」「体を動かすのが好きだから」「パソコンが苦手だから」

そのような今の特性を受け止めつつも、将来の可能性を閉じないようにすること。

それが、親としてできる“防御力の高い教育投資”なのではないでしょうか。

もちろん、必ずしもIT企業やエンジニアを目指す必要はありません。

でも、プログラミング的思考やITリテラシーは、どんな進路でも「基礎体力」になります。

そしてなにより、『使われる側』ではなく、『使う側』に立てるという自信を、子どもに持たせてあげること。それがこれからの教育の鍵になるのです。

まとめ:知っているかどうか、それだけの差

これからの社会は、職種も、働き方も、境界がどんどん溶けていく時代。

ホワイトでもブルーでも、文系でも理系でも、「プログラミング的思考」という共通言語を持った人材だけが、あらゆる環境に適応し、自分の時間と人生をコントロールできるようになります。

その差は、資産運用をする人としない人の差にも似ているかもしれません。

合法だけど、知っている人だけが得をする。そんな静かな格差が、教育でも進行しているのです。

だからこそ、今。

私たち親ができるのは、「ITを軸にした考え方」を子どもに手渡すこと。

それは、彼らが将来どんな職種を選ぶにしても、必ず生きる『未来の防御力』になります。

【子どもの未来を広げるために】今から始めるプログラミング教育

これからの時代、業種や職種に関係なく「ITリテラシー」が求められる社会がやってきます。

だからこそ、小学生のうちからプログラミング的思考を育てることが、将来の大きな武器に。

もし「何から始めればいいかわからない」という方には、ITeens Lab(アイティーンズラボ)の無料体験授業がおすすめです。

ITeens Labは、単なる「プログラミングの技術」だけでなく、「考える力」「伝える力」を育てることに力を入れているオンラインスクール。

将来、どんな道に進んでも役立つスキルを、楽しく・本格的に学べます。

↓↓ ITeens Labのリンク↓↓

コメント