「プログラミングって将来のためには良さそうだけど、なんだか難しそう…」

「高い月謝を払う価値って本当にあるの?」

そんなふうに思ったこと、ありませんか?

実はプログラミング教育は“ただのITスキル習得”じゃないんです。最近では“テストの点数には表れにくいけれど、人生に大きな影響を与える力”、つまり「非認知能力」を育てる効果があるとして、教育現場でも注目されています。

この記事では、そんな“プログラミング×非認知能力”のつながりを、親として知っておきたいポイントとあわせてわかりやすくご紹介します!

↓↓要約動画(2分26秒)↓↓

「非認知能力」ってなに?見えないけれど、すごく大事な力です

非認知能力とは、たとえば「感情をコントロールする力」「最後までやり抜く粘り強さ」「人と協力する力」「自分を信じる気持ち」など、テストの点数には見えにくいけれど、将来の幸せや学びに直結する力のこと。

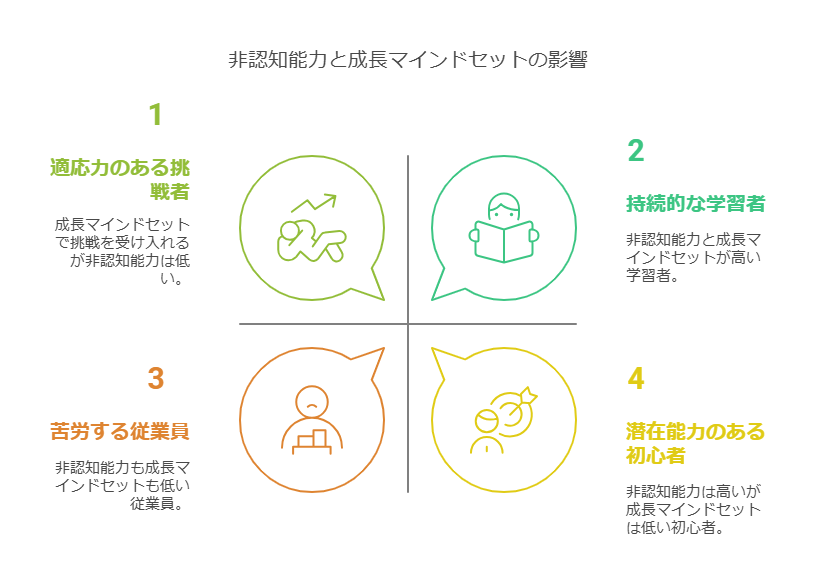

スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授は、「人の能力は努力で伸びると信じる子どもは、挫折に強く、成長し続ける」とする“成長マインドセット”を提唱しています。

これも非認知能力の代表的な例ですね。

IQやテストの点数だけでなく、「目に見えない力」が子どもの将来を左右することが、いろいろな研究からもわかってきています。

プログラミング学習は、非認知能力の宝庫!

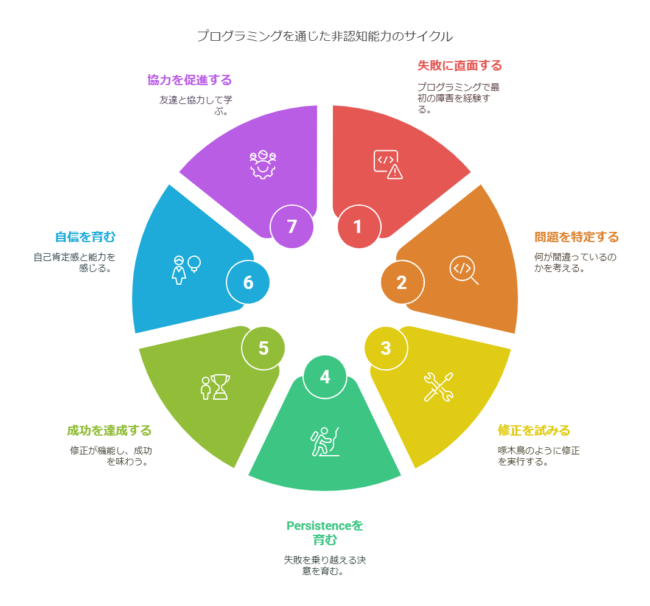

では、なぜプログラミングが非認知能力を育てるのか?その理由は「失敗しても、何度も挑戦する」というサイクルにあります。

たとえば、Scratchで簡単なゲームを作ろうとすると、最初は思った通りに動かないことばかり。でも「どこが間違ってるんだろう?」「ここを直してみようかな?」と自分で考えて試すうちに、少しずつうまくいくようになります。

この一連の流れの中で、あきらめずに続ける「やり抜く力」、うまくいかないときに考える「問題解決力」、成功したときの「自己肯定感」が育っていきます。

また、友だちと一緒にプロジェクトを作るような活動では、意見を言ったり、協力しながら作ったりする中で「協働性」も自然と身についていきます。

「好きだから頑張れる」「楽しいから学び続けられる」―プログラミングは、まさにそんな“夢中になる学び”の代表です。

あわせて読みたい:【2025年最新版】小学生の習い事トレンド~今年注目の「プログラミング」って実際どう?

国も「非認知能力」に注目!プログラミングはその手段のひとつ

実は文部科学省も、こうした“見えない力”を重視する方針を打ち出しています。「学びに向かう力・人間性等」を、テストの点数と並ぶ学力の一要素と位置づけているんです(出典:文部科学省「学力の3要素」)。

さらに、2020年度から小学校でのプログラミング教育が必修化されました。すべての子どもが、論理的に考え、試行錯誤しながら課題を解決する体験をすることになったのです。

ただし、現場ではまだ課題もあります。文科省のデータによると、2018年時点で小学校における学級内ICT活用率はたったの17.9%(出典:文科省「教育の情報化の現状」)。端末整備は進んでいますが、活用方法は学校によって差があるのが現実です。

私の子ども(公立小学校・公立中学校)も各自ノートブック(Chrome)を配布されていますが、特に小4の長女はほとんど使ったところを見たことがなく、親として少し不安になります。

あわせて読みたい:中学受験 vs プログラミング:どちらが将来の武器になるのか?

月謝1万円は高い?家庭でできる工夫と無料教材も

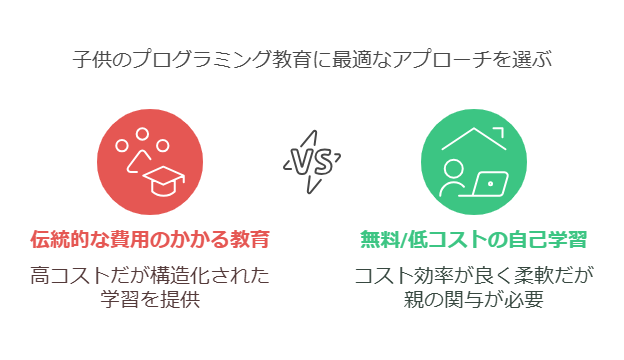

プログラミング教育の大きなハードルとしてよく挙げられるのが「費用」です。民間のスクールに通わせるとなると、月に1〜2万円かかることも珍しくありません。パソコンやネット環境もそろえると、年間で10〜30万円ほどの支出になる家庭もあります。

でも最近は、無料や低価格で学べる教材がたくさん出てきています。パソコン1台あればすぐに始められるものも多いので、まずは家庭で「ちょっと体験」から始めてみるのもおすすめです。

たとえばこちらの教材はどれも無料で使えて、子どもでも直感的に操作できます。

-

【Scratch(スクラッチ)】MIT開発のビジュアル型プログラミング(公式サイト)

-

【Code.org】世界中で使われている無料学習サイト(公式サイト)

-

【Viscuit(ビスケット)】絵でプログラムを組めるやさしい設計(公式サイト)

ただ、家庭での学習は「親の関わり方」も大きなカギを握ります。「一緒にやってみようか」と声をかけてみるだけで、子どものやる気がぐっと変わることも。

子どもにとって“保護者が楽しそうに学ぶ姿”は、何よりのモチベーションになります。

まとめ:非認知能力を育てるチャンスは、意外とすぐそこにある

プログラミング教育は、ただの“パソコンスキル”ではありません。

むしろ大切なのは、子どもが夢中になって試行錯誤する中で育まれる「非認知能力」です。

やり抜く力や失敗を乗り越える力、人と協力する力、そして「自分にもできた!」という自信。こうした“心の力”は、これからの時代を生きる上で、何よりの武器になります。

もちろん、費用や環境の問題はあるかもしれません。でも、無料教材をうまく活用したり、家庭での声かけを意識することで、ハードルは下がります。

子どもの未来に投資するなら、「目に見えない力」にも目を向けてみませんか?

まずは、今日から一緒にScratchを開いてみるところから、始めてみましょう!

「でも、プログラミング教室ってたくさんあって、どこがいいのか正直わからない…」

そんな悩み、わかります。

私たちもいくつか体験してきましたが、「自分で考えて試して、失敗しても大丈夫」という空気感のある教室は、やっぱり子どもが一番伸びます。

【ITeens Lab】や【BeEngineer】は、そんな“安心して挑戦できる場所”を大切にしているスクール。オンラインでも柔軟に学べて、忙しい共働き家庭にもぴったりです。

↓↓ ITeens Lab バナー広告↓↓

↓↓ BeEngineerバナー広告↓↓

コメント