はじめに:ただ遊ぶだけじゃ、もったいない

USJ、レゴランド、ディズニーランド。

子どもが小さい頃、わが家ではそれぞれのテーマパークを家族で回りました。

その時は、ただ「楽しいね」で終わっていました。

でも今思えば、あれはすごく大きな“学びのチャンス”だったと気づきました。

今、親として改めて思うのは、テーマパークは遊びと学びが隣り合う場所だということ。

特にUSJやレゴランドには、プログラミング的思考を育てる要素がたっぷり詰まっているのです。

↓↓要約動画(1分53秒)↓↓

USJで育つ“条件分岐”と“イベント思考”

USJのアトラクションや演出を見て、こんな風に感じたことはありませんか?

- なんでこのタイミングで動くんだろう?

- なんでキャラクターがここで出てくるの?

実はこれ、プログラミング思考そのもの。

センサー・条件分岐・イベント検知など、「ある条件を満たしたら動く」しくみは、プログラミングでよく使う基本的な考え方です。

▼ たとえばこんな声かけを

- これって、どんなサインで動いてると思う?

- じゃあ、これを自分で動かせるとしたらどうする?

そんな問いかけが、子どもの中に“考える習慣”を自然と芽生えさせます。

あわせて読みたい:【2025年映画化】マイクラで育つ“考える力”とは?小学生でも安心できる学びのゲームガイド

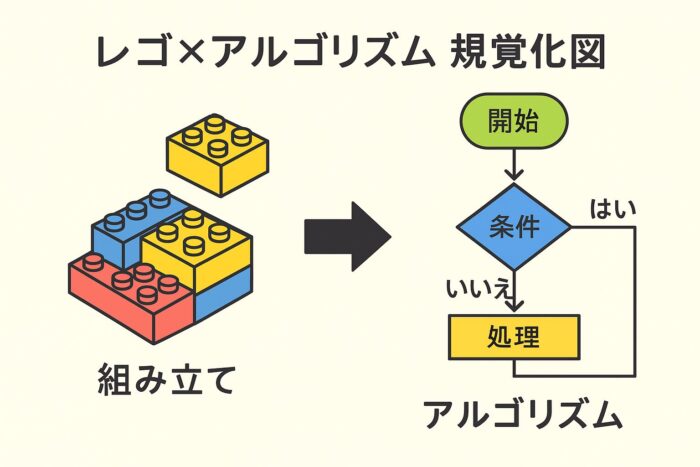

レゴランドは“アルゴリズムの視覚化”の実験場

レゴの体験展示やモーターを使ったショーでは、まさに「動きのしくみ=アルゴリズム」が目に見える形で表現されています。

- どこにどのブロックを置くのか?

- どんな順番で組み立てるのか?

- どの条件で動くようにされているのか?

この視点で見るだけで、レゴランドは完全に「動きのしくみ教室」になります。

遊びながら、自然と論理的思考力や順序立てて考える力が育っていきます。

テーマパーク体験を“学び”に変える3つの工夫

① 事前に「考える」体験をしておく

Scratch・レゴ・プログラミング教材などで、「条件を考える」「組み合わせる」経験をしておくだけで、テーマパークでの見方が大きく変わります。

② 現地では「なんでこれ?」と問いかける

USJやレゴランドには、「動く・変わる」仕掛けがたくさん。

それを「なんで動くんだろう?」と少し掘り下げて考えるだけで、学びの視点が生まれます。

③ 帰ってから「再現」してみる

見たものを、もう一度自分の手で作ってみる。

それだけで「体験」が「学び」に変わり、理解がぐっと深まります。

おすすめ教材:家庭でできる“作る”学び

● ワンダーボックス

STEAM教育に特化した家庭用教材。

パズル・アート・工作などの体験を通じて、「考える力」「作る楽しさ」が自然に身につきます。

話題のSTEAM・プログラミング教育教材なら【ワンダーボックス】

● LEGO SPIKE / WeDo 2.0

レゴにモーターやセンサーを組み合わせて、プログラムで動かせる教材。

自分で作ったものが動く体験は、子どもにとって最高の成功体験です。

SPIKE™ アプリをダウンロード | レゴ® エデュケーション

まとめ:テーマパークは“気づく”教室になる

ただの遊びも、ただの演出も、

考える視点があれば、そこから学びが生まれます。

USJやレゴランドは、その“最初の教室”として最適な場所。

家族での体験が、子どもにとって未来につながる第一歩になるかもしれません。

コメント